L'exposition

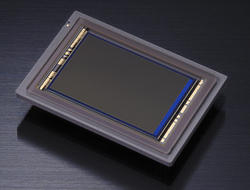

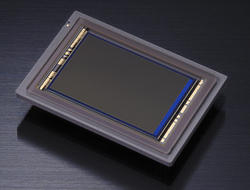

C'est la quantité de lumière reçue par

le capteur.

La quantité de lumière nécessaire dépend de la sensibilité

choisie, et est déterminée par la mesure de la lumière

réfléchie TTL (Through The Lens : à travers

l’objectif).

Tous les appareils numériques actuels intègrent

un posemètre permettant cette mesure TTL.

Ce type de posemètre, du fait de son positionnement, mesure la lumière

exacte passant à travers l’objectif, d’où une plus

grande précision que s’il était placé à l’extérieur.

De plus, afin d’affiner sa mesure et pour répondre à de

multiples situations, il est souvent associé aux trois procédures

de mesure suivantes : pondérée centrale, matricielle

(multi-zones), spot.

| La sensibilité |

Elle exprime la sensibilité à la quantité

de lumière présente.

Tout comme les films argentiques les capteurs photosensibles

sont calibrés pour une sensibilité ISO,

définie par la norme ISO 5800/1987 qui a remplacé l’ancienne

norme ASA. La valeur ISO est représentée

par les nombres suivants :

ISO 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200

| 6400...

Chaque nombre représente deux fois la sensibilité

du précédent.

Tout capteur possède une sensibilité de

base, dite « native », qui est 100 ou 200 ISO. Plus la valeur

ISO de base est élevée, plus le capteur d'image est sensible

et plus on pourra utiliser une ouverture de diaphragme petite ou une durée

d’exposition courte.

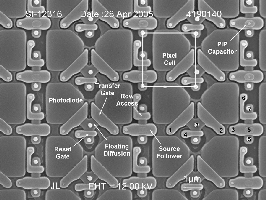

L'augmentation de la sensibilité ne modifie

absolument pas la capacité du capteur lui-même,

mais permet à l’électronique embarquée d’accepter

des signaux plus faibles issus du capteur en les amplifiant.

Ainsi le passage de 200 à 400 ISO permettra pour une luminosité

deux fois moins forte de garder le même couple diaphragme/vitesse

ou pour une même luminosité, soit de fermer le diaphragme

d’un cran (passage de f/5,6 à f/8) pour augmenter la profondeur

de champ, soit de diviser par deux la durée d’exposition

(on dit doubler la "vitesse": passage de 1/60 s à

1/125 s), pour saisir un mouvement.

Cette augmentation de la sensibilité apparente

du capteur, du fait de l’amplification électronique qu’elle

impose aux signaux électriques, va générer du bruit

dans l’image sous forme de pixels erratiques, bleus, verts ou rouges,

plus ou moins groupés, surtout dans les parties sombres.

Ceci de façon d’autant plus importante que la valeur ISO

choisie est grande.

Le bruit généré dépend, à nombres de

pixels identiques, de la taille des

photosites.

|

|

| La

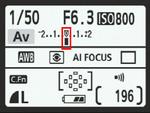

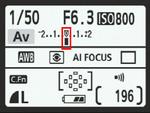

mesure pondérée centrale |

La mesure est faite sur l’ensemble

du champ cadré, mais avec prépondérance du centre

dans une proportion et une étendue données, dépendant

de chaque fabricant, et modifiable sur certains boîtiers. Sur le

terrain elle se montre assez efficace dans la plupart des situations de

prise de vues : sujets pas trop contrastés.

En revanche avec certains éclairages difficiles

comme le contre-jour, ou trompeurs comme les paysages de neige ou une

scène sombre, il est prudent de débrayer l’automatisme,

ou d’utiliser le correcteur d’exposition,

le bracketing, ou d’utiliser la mesure

matricielle.

|

| La mesure matricielle |

Ce type de mesure très élaborée

met en jeu à chaque sollicitation une multitude de mesures simultanées

sur la presque totalité du champ visé. L’image est découpée

en de nombreuses zones et chaque zone est donc mesurée de

façon indépendante. Ce type de mesure nécessite

un calculateur assez puissant pour traiter les multiples mesures obtenues

et les comparer à une multitude de cas de figures possibles contenus

dans une gigantesque base de données.

Sur les Nikon D2x, D200 et D700 par exemple (et plus tôt encore

sur le F5), le posemètre qualifié de "3D couleur"

est constitué d'un capteur RGB de 1005 pixels (ou zones de mesures)

mesurant environ 1 cm2 dont la tâche

consiste à évaluer la couleur et l'intensité lumineuse

du sujet. Chaque image est évaluée en tenant compte de 7

paramètres comprenant la brillance, la couleur, le contraste, la

zone de mise au point et la distance du sujet. Cette évaluation

se réfère à une base de données intégrée

qui reprend les paramètres de plus de 30000 images réelles

! Ainsi, si un crépuscule et un ciel couvert par exemple présentent

la même luminosité, le capteur se basera sur la couleur et

éventuellement la distance pour optimiser le temps d'exposition

pour chaque situation.

Ce type de mesure convient à plus de 90%

des cas. On peut donc lui faire confiance. Pourtant dans certains cas

extrêmes (sujets très contrastés, clairs sur fond

noir, ou à fort contre-jour), il est difficile d’obtenir

la densité souhaitée pour une zone donnée du sujet.

Seule une mesure de la lumière sur une zone restreinte du sujet

est efficace dans ce cas.

|

| La mesure spot |

Contrairement aux deux autres mesures, la mesure

spot n’analyse qu’une zone très réduite

de l’image : de 1 à 3 % de sa surface totale. Cette

zone limitée est repérée dans les viseurs par un motif

gravé (petit cercle ou carré). Cette mesure est plus délicate,

car il faut déterminer la zone du sujet à mesurer et savoir

interpréter le résultat.

Cette mesure est intéressante à utiliser pour les sujets

à forts contrastes d’éclairage. Elle permet de déterminer

les écarts de luminosité entre les différentes zones

du sujet et de choisir la zone que l’on veut privilégier.

|

Les modes d'exposition

Il convient donc de régler, outre la sensibilité,

l'ouverture et la vitesse.

Cela se fait en choisissant l'un des modes suivants :

| Auto |

Entièrement automatique |

|

| P |

Program. Le système chisit un couple ouverture/vitesse

adapté à la focale. |

| A |

Aperture. Mode "Priorité à l'ouverture"

: on choisit l'ouverture (cf. diaphragme)

; le système règle la vitesse. |

| S |

Speed. Mode "Priorité à la vitesse"

: on choisit la vitesse (cf. obturateur)

; le système règle l'ouverture. |

| M |

Manual. On règle tout soi-même. |

L'indice de lumination (IL ou EV) et

le couple diaphragme/vitesse

En photographie, l'indice de lumination mesure la quantité

de lumière devant parvenir au capteur pour aboutir à une exposition

correcte. Il se traduit par un triplet (sensibilité, ouverture de diaphragme,

vitesse d'obturation). L'indice de lumination zéro (IL = 0) correspond

à 100 ISO, f/1 et 1 seconde. Un changement de valeur dans ce triplet

correspond à un changement de lumination, et inversement.

A chaque fois qu'on divise la sensibilité par deux, cela

correspond à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL) et inversement.

A chaque fois qu'on ferme le diaphragme d'une valeur, cela correspond

à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL) et inversement.

A chaque fois qu'on divise la durée d'exposition par

deux, cela correspond à l'augmentation d'un indice de lumination (+ 1IL)

et inversement.

A un indice de lumination donné on peut faire

correspondre plusieurs couples « vitesse/diaphragme » pour une sensibilité

donnée.

En mode Programme, il est possible de changer le couple vitesse/diaphragme

afin de donner une plus grande importance soit à la vitesse, soit à

l'ouverture, sans pour autant changer l'exposition.

Dans la table suivante, tous les couples procurent la même exposition

:

| 1/60 |

1/125 |

1/250 |

1/500 |

1/1000 |

1/2000 |

| F/11 |

F/8 |

F/5,6 |

F/4 |

F/2.8 |

F/2 |

La correction

d'exposition

|

La plupart des appareils permettent de corriger l'exposition

sur une échelle de -2 IL à +2 IL, par tiers.

En cas d'incertitude, on peut recourir au "bracketing".

Ce mode utilisé dans des conditions difficiles de prises de vues

(par exemple en présence de trop peu de lumière ambiante

ou trop de réverbération) permet d'entourer les valeurs

nominales d'exposition par des valeurs légèrement décalées

d'ouverture ou de vitesse, variant par tiers entre +2 (surexposition)

et -2 (sous-exposition) IL. |

Remarque

Lorsqu'un faisceau de lumière recontre un orifice de

petite taille, une petite partie de ce faisceau est diffusée dans toutes

les directions par les bords de l'orifice. Ces ondes diffusées interférent

ensuite entre elles. Ce phénomène est appelé diffraction.

C'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter de fermer

le diaphragme au maximum.

accueil | matériel

| prise de vue | post-traitement

| diffusion | index

![]()